- コラム

倉俣史朗の社会人1年目

倉俣史朗 (photo:Takayuki Ogawa)

日本を代表する世界的インテリアデザイナー・倉俣史朗(1934–1991)。

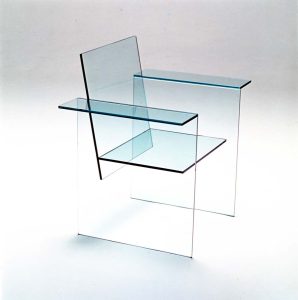

20世紀後半、倉俣は木材・アクリル・ガラス・金属などを用いた前衛的・革新的な作品を次々に世に送り出し、家具デザイン・空間デザインの世界に新たな息吹をもたらしました。

ハウ・ハイ・ザ・ムーン (photo:Mitsumasa Fujitsuka)

ミス・ブランチ (photo:Hiroyuki Mori)

昭和28年(1953年)、東京都立工芸高等学校を卒業した倉俣史朗は、当時設立17年目だった帝国器材に就職します。

在籍期間は約1年と短かったものの、かつてのインテリア雑誌のインタビューでは、当時をこのように振り返っています。

つくるの手伝ったり、図面描いたり、トラックの上乗りやったり―。いま考えてみると、いちばん勉強になったのではないでしょうかね。

(中略)

原寸図をかくのが主な仕事でした。おさまりの図面もかきましたが、あとは金物つけをやったり、ガラスを入れさせられたり、塗装を手伝ったりーでも職人さんがかわいがってくれたのでずいぶん仕事を覚えました。これはすごくよかったですね。

―『室内』第205号、1972年1月

これまで彼の経歴を語るうえで触れられることの少なかった、倉俣史朗の社会人1年目。当時の帝国器材での経験がその後の活動に少なからず影響を与えていたことが推察されます。

そこで、クラマタデザイン事務所に1977年から1981年まで在籍し、独立後も親しく間近で接していたインテリアデザイナー・近藤康夫 様に、倉俣史朗と帝国器材の関係についてお話を伺いました。

インテリアデザイナー・近藤康夫 様

製造現場での経験

ランプ(オバQ)(photo:Mitsumasa Fujitsuka)

「帝国器材」という名前は、私が入所した最初の頃から聞いていました。

『現場やディテールのことも分かっているんだよ』というようなニュアンスで、工場で職人に囲まれて働いていたことを自信ありげに語っていたことを思い出します。「ぼくは塗装もできるんだ」とも言っておられました。

箱物(はこもの)の世界

変型の家具Side1

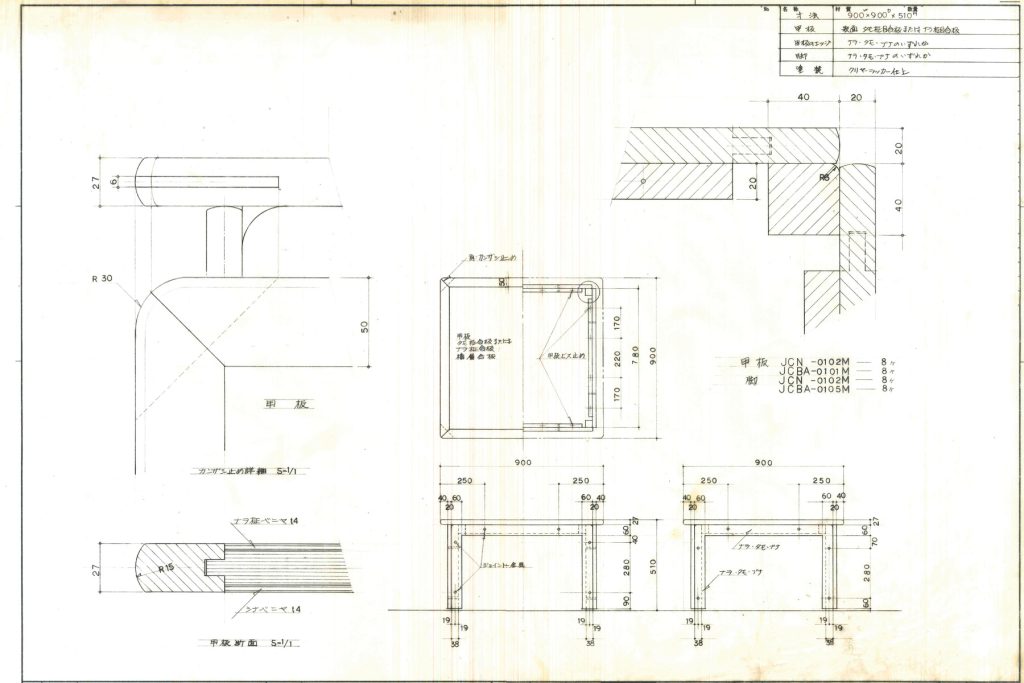

倉俣さんの初期の家具作品は主に木製で、帝国器材での経験が活かされていたのではと思います。

よく「家具の中でも箱物は特に難しい、研ぎ澄まされた分野だ」と言われていました。

そういえば倉俣さんは「引出し」と書かず、昔ながらの「抽斗」と書いていましたが、これも昔気質の職人と仕事していた経験から来ていたのかもしれません。

現寸で考える

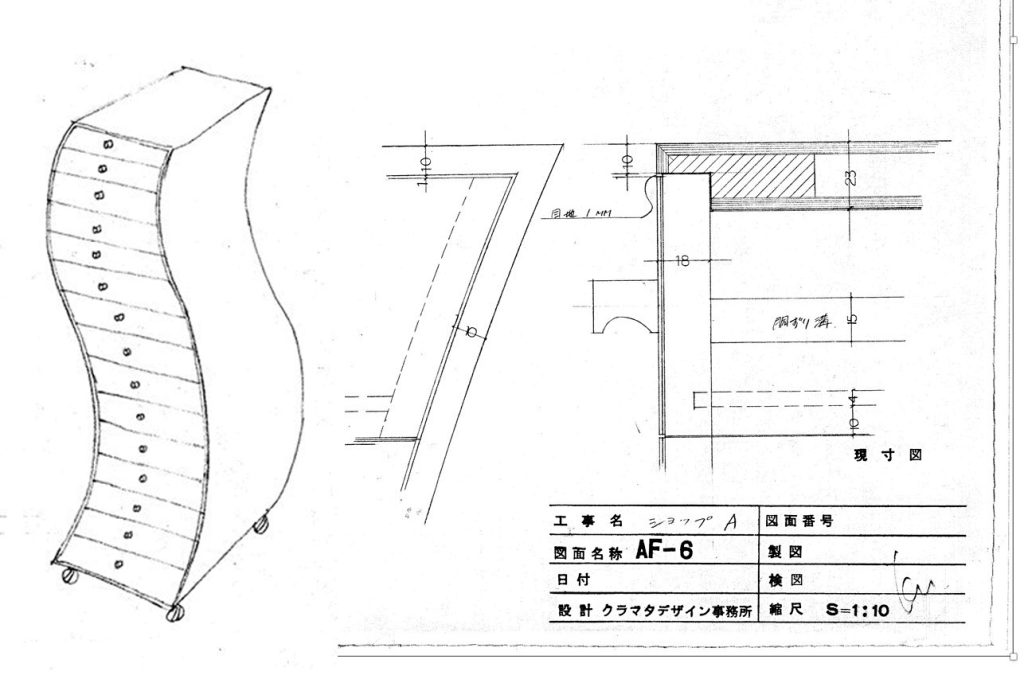

変型の家具Side1 図面

当時、いわゆるデザイナーという人で現寸図まで描く人は少なかったように思いますが、倉俣さんは現寸図を描く珍しい方でした。雑誌のインタビューで、帝国器材での主な仕事が原寸図を描くことだったと述べているので、その影響は少なからずあるでしょう。

当時クラマタデザイン事務所で使用していた書体が帝国器材の昔の図面の書体と同じですし、実務的な図面の描き方・寸法の振り方などは帝国器材で学んだのかもしれませんね。

帝国器材 昔の図面

スイカの差し入れ

ガラスの椅子(photo:Mitsumasa Fujitsuka)

倉俣さんは製作にあたって、職人と直接打合せすることはあまりなかったように思います。製作の相談をするのは職人ではなく、製作をマネジメントできる立場の人でした。

ですが、例えば夏の暑い日、倉俣さんは何も言わず一人で事務所を出ていくんです。

どうやらスイカなんかを抱えて、作品を作ってもらっている職人のところへ差し入れしていたようです。

帝国器材で職人と仕事した経験を教訓にしていたのか、「職人」という人柄を、自分なりによく分かっていたのではないでしょうか。

本文中の写真・図面データは、クラマタデザイン事務所 倉俣美恵子 様に選定いただきました。(無断使用・複製・DL禁止)

倉俣美恵子 様からは、倉俣史朗が「仕事場が綺麗な職人ほど仕事も綺麗なんだ」と言われていたとのことで、これも弊社での経験から言っていたのかも知れませんね、とお話いただきました。

また倉俣史朗の父・倉俣吉治 氏の自伝を見せていただき、倉俣史朗が弊社に就職したことが記されていることをお教えいただきました。

本記事の作成にご協力いただきました近藤康夫 様、倉俣美恵子 様に感謝申し上げます。