- 事例特集

【出張授業】樹木の成長を学び、次の世代へ繋ぐ(前編)

今年も、東京都立 立川国際中等教育学校附属小学校 様にて小学1年生から3年生を対象に木育の出張授業をさせていただきました。

1年生には毎年恒例の『樹木から木材へ、木材から木製品へ。』というテーマで、学校の校庭にあった樹から作った定規のお話をしました。

1年生に行った出張授業の詳細はこちら

昨年 2年生・3年生に行った出張授業の詳細はこちら

今回、2年生・3年生には新しいプログラムで授業をさせていただきましたので、そのレポートをお伝えします!

樹木ってどうやって大きくなるの?

「樹木が成長するのに必要なものは何でしょう?」

こんな問いかけからスタートした授業。

「水!」「空気!」「光!」と、みなさん元気よく答えてくれました!

樹木は根っこから水を吸い上げて葉に届けます。葉は届けられた水と空気(二酸化炭素)と太陽光を使って光合成をして、栄養分を作り出します。その栄養分が樹木全体に行き渡り、背を伸ばしたり太ったりすることに使って大きくなっていきます。

(※実際は土壌のミネラルや菌など多くの要素が作用しますが、本題ではないので省略しました)

今回は「光合成」という言葉を分かりやすくするために、葉っぱが水と空気と光を使って自分で料理して食べるイメージでお話しました。

でもこれだけでは樹木のどこがどのように大きくなるのかは分かりません。

そのヒントになるのが、樹木の断面!

△スギの年輪

そうです、年輪です。輪っかが重なったような模様をしていますよね。

このように、樹木は服を一枚一枚着て大きくなるように、外側だけが太っていきます。

ちなみに人間は、骨も筋肉も皮も、内側も外側も大きくなっていきます。髪の毛は根元から生えつづけるし、爪も根元から大きくなりますから、人間とは随分と違う仕組みですね。

さて、この輪っか、ひとつ増えるのにどのくらいの時間がかかるでしょう?

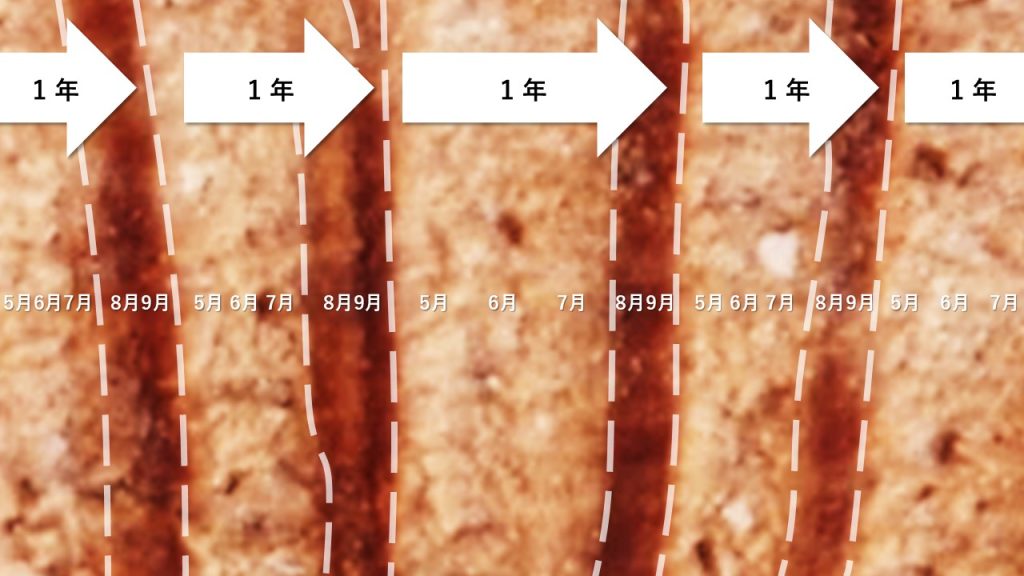

△年輪拡大写真と成長時期のイメージ

△年輪拡大写真と成長時期のイメージ

「年輪」という名の通り、年に1つの輪っかができますが、実は樹木は1年中成長しているわけではありません!

(※実際は気候の変わり具合によって1年に2本できたり、熱帯雨林など一年中成長が止まらない気候では年輪が無かったりします)

日本のスギやヒノキは大体4月~5月にかけて一気に成長しはじめ、8月頃からブレーキをかけます。そして10月までに成長を止めて、次のスタートを切る春までお休みです。(※樹種や地域によって多少差が出ます)

このように成長スピードの緩急があるので、早く成長するときには薄い色の木部になり、ブレーキをかけてゆっくり成長したところが密度が高くなって濃い色の部分になります。このようにして輪っかの線のように見えるのですね!

10月から4月までお休みかぁ~、良いなぁ!と一瞬思ったものの、外で寒い冬を越すのですから、気楽な長期休暇とはいかなそうです…。

△いろいろ年輪コレクション

授業では時間の都合上お話できませんでしたが、林業では、伐採するのに適した季節=「伐り旬」という考え方があります。

日本の林業地で昔から云われる伐り旬は「彼岸から彼岸まで」、つまり9月中旬から3月中旬頃ということです。先ほどの成長時期と合わせて考えると、ちょうど樹木の成長が止まっている時期にあたります。

樹木を伐って丸太にすると、それは野菜やお魚と同じようにナマモノです。つまり水分が多いと傷みやすいし、気温が高いと腐りやすい!木が好きな虫がいると食べられてしまうことも。

ということで、樹木が成長を止めていて水分が少なく、気温が低い9月中旬から3月中旬頃に伐るのが良いと云われてきたんですね。この時期は雑草などの下草が枯れているなど、作業しやすいのもポイントです。

ちなみに昔は伐採から製材・自然乾燥と全工程が長い時間を要したため、このような伐り旬が大切にされてきましたが、現在では大型機械による伐採や人工乾燥といった技術があるため季節を問わず伐採が行われています。

考えてみれば、トマトやナスなどの夏野菜も、今では年中買えるのが当たり前ですね。温室栽培や品種改良、低温物流などの技術のおかげで新鮮な野菜がいつでも食べられます。

△樹ってこんな感じ?

お話聞いていてもよく分からない?!それなら みんなで年輪を描いてみよう~!!!

ということで、授業の後半の様子は次回お伝えします!お楽しみに!

帝国器材株式会社では、このような木育出張授業や木育ワークショップ等についてもご相談承ります。

とくに学校における出張授業・ワークショップでは、学校家具製造・学校内装木質化を主業としている私たちだからこそできるプログラムを心がけています

お気軽にお問合せください。

お問い合わせ入力フォームはこちら